クラブの歴史 > (A2) ”ビッグ・ロ一ラvsトヨタ7”

History of FUJI 1000Km

第2回:1968年7月21日

第2回は、第1回大会の経験から、時期を7月下句にずらしたため、完全なサマーレースとなった。この年の日本クランプリは”TNTの激突”がファンを沸かせたものてある。 そのビック・スリーが、この第2回の富士1000㎞にもエース マンンを繰り出してきたので、レース前から評判は上々であった。レース当日の天候は、晴れ、気温27.6度C、最高湿度90%という塞し暑い日となったが、 2万4000人という大観衆がスピートウェイを埋めた。これに応えるように、エントラントは78台、この中から最高ラップ順に50台の精鋭マンンが勢揃いしての決戦となった。特に、ビック・スリーのエントラントは、トヨタが3Lマシン、トヨタ7が3台、ニッサンは2LのニッサンR380 2台、タキ・レーンンクは7Lのビックマシン、ローラMKIII 1台、 2Lのポルンェ910の計2台とそれぞれ必勝の構え、これに加えて、ポルシェカレラ6、ダイハツP5など、国内のプロトタイプマシンが勢揃いする豪華な顔ぶれてあった。予想にたがわず、この第2回レースは国際メーカー選手権並みのすさまじいハイ・ペースなレース展開となった。序盤は、3台のトヨタ7がリードを奪い、やや遅れてポルンェ カレラ910とローラMK III、そのあとにニンサンR380が2台。さらにポルンェ カレラ6とダイハツP5。トップ・クループのタイムは1分59秒で、 3周にして最後尾の車を1周ラップするハイ・スピードであった。 4~5周目で、早くも異変が起きた。

そのビック・スリーが、この第2回の富士1000㎞にもエース マンンを繰り出してきたので、レース前から評判は上々であった。レース当日の天候は、晴れ、気温27.6度C、最高湿度90%という塞し暑い日となったが、 2万4000人という大観衆がスピートウェイを埋めた。これに応えるように、エントラントは78台、この中から最高ラップ順に50台の精鋭マンンが勢揃いしての決戦となった。特に、ビック・スリーのエントラントは、トヨタが3Lマシン、トヨタ7が3台、ニッサンは2LのニッサンR380 2台、タキ・レーンンクは7Lのビックマシン、ローラMKIII 1台、 2Lのポルンェ910の計2台とそれぞれ必勝の構え、これに加えて、ポルシェカレラ6、ダイハツP5など、国内のプロトタイプマシンが勢揃いする豪華な顔ぶれてあった。予想にたがわず、この第2回レースは国際メーカー選手権並みのすさまじいハイ・ペースなレース展開となった。序盤は、3台のトヨタ7がリードを奪い、やや遅れてポルンェ カレラ910とローラMK III、そのあとにニンサンR380が2台。さらにポルンェ カレラ6とダイハツP5。トップ・クループのタイムは1分59秒で、 3周にして最後尾の車を1周ラップするハイ・スピードであった。 4~5周目で、早くも異変が起きた。 横山達/北野元のニンサンR380が、バンク入口て停止してしまったのだ。北野はバンクのくだり勾配を利用してエンンンを始動させ戦列に復帰したが、このときすでにトップグループに数周の差をつけられてしまった。トップは鮒子田寛/蟹江光正のトヨタ7だが、スタートしてから30分を経過したころ、田中健二郎/滴井正のローラMKIIIと長谷見昌弘/片平浩のポルシェカレラ910が2、3番手にあがってきて、TT激突の様相を呈してきた。特に田中のローラMKIIIは、トップ鮒子田にテール・ツー・ノーズでつけたまま抜こうともせず、ひたすら鮒子田のミスを待っている無気味さであった。そして9時45分、田中のローラが鮒子を抜いてトップに立った。いったんトップに立つと、ローラはスピードをあげ2位以下を大きく引き離して独走態勢にはいった。だが、耐久レースはチェッカーが振られるまでは分からない。

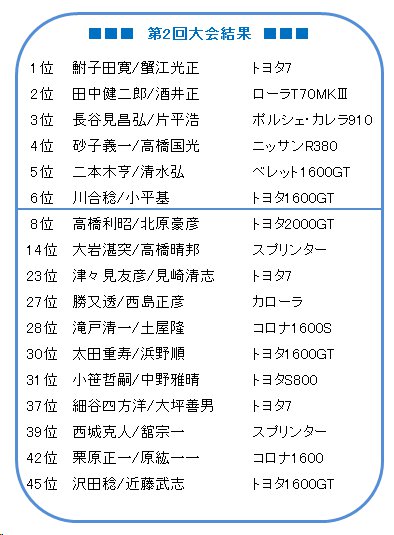

横山達/北野元のニンサンR380が、バンク入口て停止してしまったのだ。北野はバンクのくだり勾配を利用してエンンンを始動させ戦列に復帰したが、このときすでにトップグループに数周の差をつけられてしまった。トップは鮒子田寛/蟹江光正のトヨタ7だが、スタートしてから30分を経過したころ、田中健二郎/滴井正のローラMKIIIと長谷見昌弘/片平浩のポルシェカレラ910が2、3番手にあがってきて、TT激突の様相を呈してきた。特に田中のローラMKIIIは、トップ鮒子田にテール・ツー・ノーズでつけたまま抜こうともせず、ひたすら鮒子田のミスを待っている無気味さであった。そして9時45分、田中のローラが鮒子を抜いてトップに立った。いったんトップに立つと、ローラはスピードをあげ2位以下を大きく引き離して独走態勢にはいった。だが、耐久レースはチェッカーが振られるまでは分からない。  100周をまわったころ、このローラMKIIIのギヤボックスがむしばまれつつあったのだ。 3速と4速のフォークがまがってしまい、使えるギヤはやがて2速と5速だけになっていたのだ。それでも、ローラはトップを守り通した。午後1時35分、ローラがピット・インしてきた。ドライバー交替と燃料補給のためだ。が、ローラの健闘もこのあたりまでであった。ドライバー交替をしてからローラのラップ・タイムはみるみる遅くなった。 2速ギヤもダメになり、5速だけで走らざるを得なくなっていたのだ。ついに135周目、鮒子田のトヨタ7がローラをかわしてトップに躍り出た。こうして、トヨタ7(鮒子田/蟹江)の大逆転でレースは終わったが、 1000㎞の所要タイムは前回の7時間49分19秒76(平均129.197km/h)から、 5時間46分04秒49(平均173.719km/h)と大幅に更新された。また、この第2回レースでは、各チームが燃料補給にすばらしいピット・ワークを見せたのが特徴的であった。長谷見/片平のポルシェ・カレラ910は、およそ80リッターの補給を、わずか8秒5でやってのけた。総合順位はトヨタ7、ローラ(田中/酒井)、ポルシェ910(長谷見/片平)、ニッサンR380(砂子/高橋)、ベレットGT(二本木)、トヨタ1600GTが顔を並べている。なお、このレースの所要タイムは、国内で行なわれた1000㎞レースの最短記録として現在(1974年現在)も残っている。

100周をまわったころ、このローラMKIIIのギヤボックスがむしばまれつつあったのだ。 3速と4速のフォークがまがってしまい、使えるギヤはやがて2速と5速だけになっていたのだ。それでも、ローラはトップを守り通した。午後1時35分、ローラがピット・インしてきた。ドライバー交替と燃料補給のためだ。が、ローラの健闘もこのあたりまでであった。ドライバー交替をしてからローラのラップ・タイムはみるみる遅くなった。 2速ギヤもダメになり、5速だけで走らざるを得なくなっていたのだ。ついに135周目、鮒子田のトヨタ7がローラをかわしてトップに躍り出た。こうして、トヨタ7(鮒子田/蟹江)の大逆転でレースは終わったが、 1000㎞の所要タイムは前回の7時間49分19秒76(平均129.197km/h)から、 5時間46分04秒49(平均173.719km/h)と大幅に更新された。また、この第2回レースでは、各チームが燃料補給にすばらしいピット・ワークを見せたのが特徴的であった。長谷見/片平のポルシェ・カレラ910は、およそ80リッターの補給を、わずか8秒5でやってのけた。総合順位はトヨタ7、ローラ(田中/酒井)、ポルシェ910(長谷見/片平)、ニッサンR380(砂子/高橋)、ベレットGT(二本木)、トヨタ1600GTが顔を並べている。なお、このレースの所要タイムは、国内で行なわれた1000㎞レースの最短記録として現在(1974年現在)も残っている。

| 次へ |

クラブの歴史 ⇒ [1.創立まで] [2.TMSCの誕生] [3.富士1000km] [4.1600GT強し] [5.自主運営確立]

History of FUJI 1000Km ⇒ [A0] [A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7]