クラブの歴史 > (B8) トヨタコンペティションモデルの変遷

※ 写真をクリックすると大きな写真を見る事ができます。

●TOYOTA 7

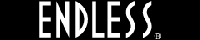

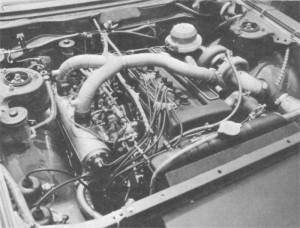

1968年2月初め、純白のボディ・カウリングを持つトヨタ7が鈴鹿サーキットを試走した。 この時積まれていたパワー・ユニットは、まだトヨタ2000GT用の6気筒DOHC2リッター・エンジン(インジェクション付)だったが、 5月の日本グランプリにはアルミブロックのV型8気筒3リッター・エンジンが換装されていた。

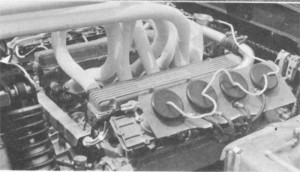

もちろん1気筒あたり4パルプ方式で、日本電装製の連続吸入管噴射式のフューエル・インジェクションが採用され、 330ps以上/8500rpmの出力を誇っていた。

軽量アルミ・フレームで、サスペンションは前ダプルウイッシュポーン、コイルスプりングが内臓され、後もダプルウイッシュポーンだがコイル・ダンパ一がアッパーアームに取り付けられたストラット構造を持っていた。

GPには4台出場したが、シボレー5リッター・エンジンを積むニッサンR381に苦杯を飲まされ、トヨタ7は8、9、14、18位に終わった。

このレースには、エキゾースト・パイブがボディの中に低く通ったモデルとマカロニのようにボディ上部にスネークしていたものとがあり、またリヤ・ダンパーも左右にダンパーが2本うつ付けられていた。つまり、この時期はメイク・アンド・トライの違続で、タイムおよび耐久性が増すことならばあらゆる可能性を追求したといえる。

このレースには、エキゾースト・パイブがボディの中に低く通ったモデルとマカロニのようにボディ上部にスネークしていたものとがあり、またリヤ・ダンパーも左右にダンパーが2本うつ付けられていた。つまり、この時期はメイク・アンド・トライの違続で、タイムおよび耐久性が増すことならばあらゆる可能性を追求したといえる。

GPには負けたとはいうものの、それ以外のレースではスプリント、耐久を問わずトヨタ7が圧倒的な強さを見せ総ナメの感じだった。鈴鹿自動車レース(6/30、8/25)、第10回クラブマン(10/20)、鈴鹿12時間(8/4)、鈴鹿1000㎞(9/23)、篇士1000㎞(7/21)・・これらを勝ち取った68年最後のイベント、日本CAN-AMレースでは、7リッターのモンスターを相手に4、5、6、8、9位の好成績を残し、スピードおよび耐久力が証明されたのである。

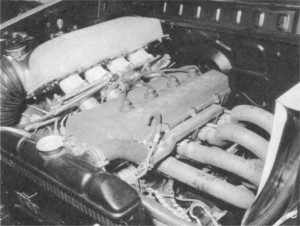

’69日本GPは10月に開催された。トヨタは5リッター7を出場させるべく、まったく新しい構想のもとに取り組んだ。

’69日本GPは10月に開催された。トヨタは5リッター7を出場させるべく、まったく新しい構想のもとに取り組んだ。

ます、エアロダイナミクスの追求から行ない、富士スピードウェイの初試定まで、オープン・ボディはもちろん、クローズド・ボディ、スポイラーなどいろいろな付加物を取り付けた数多くのボディが試作されている。

GP出場車はウェッジ・シェイプで、小柄なオープンボディを持ち、スペースフレームを組んだシャシーの後半にエンジンを構造材として応用した構成、カーボンを芯にした極薄のFRP、サイド・ラジエター・・・など、ユニークなメカニズムがふんだんに採り入れられていた。サスペンションは前ダプルウイッシュボーン、コイルスプリング、後4リンク。

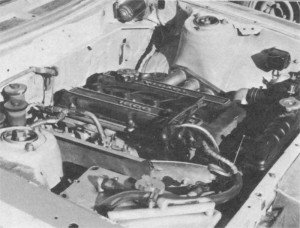

パワーユニットは、マグネシウム・ブロックを持つ90度V型8気筒4968cc、日本電装の定時噴射ポンプ付で530ps/7600rpm、53kgm/5600rpmの出力、トルクを発生した。

パワーユニットは、マグネシウム・ブロックを持つ90度V型8気筒4968cc、日本電装の定時噴射ポンプ付で530ps/7600rpm、53kgm/5600rpmの出力、トルクを発生した。

富士1000㎞(7/27)士GP前噛戦ともいうべきNETスピードカップ・レースに5リッター7は出場、いずれも優勝で飾っているが、 GPはニツサンが駆り出した6りッター・R382にまたしても1~2位を取られ、3、4、5、13、27位に甘んじた。

しかし同年11月に行なわれた第2回日本CAN-AMでは、大きく高いウイングをはばたかせ、左まわりコースに合わせたセッティングと高回鞍用のギヤで実力を発揮し、ビッグ・マシンをぷっち切ってみごと優勝を遂げた。トヨタ7は国際的なマシンへと大きく飛躍したわけである。

トヨタが5リッターを選んだのにはふたつの理由があった。ひとつはFIAのメーカー選手権シリーズでスポーツカーが5リッターに規定されていたこと、もうひとつは、5リッターにターボ・チャージャーを架装すれば(1.4倍の7リッター相当になる)、 CAN-AMにも適合するはずである、という目論みがあったのだ。

事実ターボ・チャージャーの偉力はものすごく、 5リッターのエンジンから800ps/8000rpm、74kgm/7600rpmの出力、トルクが発生された。

しかし必勝を期したターボ・チャージド7の’70H本GP挑戦も、主催者JAFのGPキャンセルに会い、出る場を失ってしまっている。

その後、この7は富士1000㎞と野呂山スピードパ一クでデモ走行を行ない、その勇姿を長くマニアの胸に焼き付けている。

●ターポチャージド・トヨタ7の主要諸元

[エンジン]水冷90度V型8気筒、DOHC4パルプ、ボア×ストローク102mm×76mm、総排気量4986cc、最高出力800ps/8000rpm、最大トルク74kgm/7600rpm、ターポチャージャー2基、 日本電装製燃料噴射装置、日本電装製フルトランジスター点火装置 [シャシー]特殊アルミ合金製パイプフレ一ム [ボディ・カウル]カーボン・ファイバーFRP [駆動装置]アイシン精機製5速ギヤポックス、アイシン精機製3プレート・ディスク・クラッチ [燃料タンク]オープン・セルフォーム内蔵セイフティ・タンク、容量250リットル [サスペンション](前)上下不等長Aアーム・ウイッシュポーン、コイルスプリング/オイルダンパー・ユニット、(後) Iアーム/逆Aアーム・4リンク、コイルスプりング/オイルダンパー・ユニット、チタニウム材使用 [ブレーキ] トヨタ製ガーリング・タイプ [ホイール]マグネシウム合金製、(前)リム幅11in/径15in、(後)リム幅16in/径15in [タイヤ]ファイアストン・インディ、(前)4.30/12.25-15、(後)5.30/17.00-15 [寸法・重量]ホイールベース2350 mm(旧型2300mm)、トレッド1468mm/1480mm(旧型14ggmm)、全長3750mm、全幅2040mm(旧型1880mm)、全高840mm、重量620kg(ドライ)

日本電装製燃料噴射装置、日本電装製フルトランジスター点火装置 [シャシー]特殊アルミ合金製パイプフレ一ム [ボディ・カウル]カーボン・ファイバーFRP [駆動装置]アイシン精機製5速ギヤポックス、アイシン精機製3プレート・ディスク・クラッチ [燃料タンク]オープン・セルフォーム内蔵セイフティ・タンク、容量250リットル [サスペンション](前)上下不等長Aアーム・ウイッシュポーン、コイルスプリング/オイルダンパー・ユニット、(後) Iアーム/逆Aアーム・4リンク、コイルスプりング/オイルダンパー・ユニット、チタニウム材使用 [ブレーキ] トヨタ製ガーリング・タイプ [ホイール]マグネシウム合金製、(前)リム幅11in/径15in、(後)リム幅16in/径15in [タイヤ]ファイアストン・インディ、(前)4.30/12.25-15、(後)5.30/17.00-15 [寸法・重量]ホイールベース2350 mm(旧型2300mm)、トレッド1468mm/1480mm(旧型14ggmm)、全長3750mm、全幅2040mm(旧型1880mm)、全高840mm、重量620kg(ドライ)

●CROWN

わが国初の本格的な自動車レース、第1回日本グランプリでは、クラウンが圧倒的な早さで優勝をさらった。

クラウンは62年の秋にモデルチェンジしたばかりのRS40。競合他車より設計年度が新しく、それだけ潜在性能が高かったといえる。低く、広いボディに、ダプル・ウイッシュポーン/リジッド・リ一フ(DX車はコイル)のサス、 3R型OHV、1867ccエンジンは90ps/5000rpm、14,5kgm/3400rpmの性能を持っていた。

当時、出場車の大部分がノーマルに近い状態だったが、そのなかでクラウンは、エンジンの圧縮比を高め、パルプ・スプリングを強化し、キャブレターのジェットを交換した程度。足まわりは固めのスプリングに変更していた。

当時、出場車の大部分がノーマルに近い状態だったが、そのなかでクラウンは、エンジンの圧縮比を高め、パルプ・スプリングを強化し、キャブレターのジェットを交換した程度。足まわりは固めのスプリングに変更していた。

63年の自動車ショーには、愛三製SU型ツイン・キャブレター付のヘッドを装備した2000の試作車が発表された。 当然、第2回日本GPに備えて、そのSU型キヤプ2個と装着に必要な吸排気マニホールドが64年3月に発売された。 同時に高速型のカムシャフトとロッカーアームも発売され、圧縮比も高められた。しかし、第2回日本GPの結果は3位に終わる。

同時に高速型のカムシャフトとロッカーアームも発売され、圧縮比も高められた。しかし、第2回日本GPの結果は3位に終わる。

その後、クラウンはストックカーレースになんどか出場し、最終的にはクラウン・エイトのV8エンジンを装着したが、優勝するまでに至っていない。

●CORONA

61年9月、足まわりを強化したRT30発売され、結局、このモデルが11回日本GPで1~3位を掛占した。 R型1453ccエンジンは、圧縮比を7.5から8.5まで高め、バルプスプリング強化、キャブレターのジェット類を大きく、吸入抵抗の小さなエアクリーナーを装着した。足まわりは前後スプリングを強化し、輸出用のティアラ(1900cc)のファイナル・ギヤを使用してレースに対応した。

R型1453ccエンジンは、圧縮比を7.5から8.5まで高め、バルプスプリング強化、キャブレターのジェット類を大きく、吸入抵抗の小さなエアクリーナーを装着した。足まわりは前後スプリングを強化し、輸出用のティアラ(1900cc)のファイナル・ギヤを使用してレースに対応した。

第2回日本GPには、輸出用のフロアシフト4速ミッションとツインキャプを装備して挑戦したが、成績はかんばしくなかった。もちろんチューンはFIA付則J項の範囲内で行なわれていたが、スプリングは現在の水準からいえば極度に固かった。

タイヤはブリヂストンとトヨタが共同開発したラウンド・ショルダーのレーシング・タイヤでトヨタ車のほとんどが装備していた。

65年からはアローラインのコロナ1500(RT40)が登場し、 4月にコロナ1600S(RT40S)、6月からコロナ・ハ一ドトップ(RT50、51)と発売された。 1600Sは、4R型1587cc、 SU型ツイン・キャブレターで90ps/5800rpm、12.8kgm/4200rpmの出力を持ち、クロスレシオの4速フロアシフト・ミッションを装備したかなりスポーツ性が高いものだった。 40mmφのダプルチョーク・ウエーバーを装備し、高速型カムシャフト、トップが盛り上がった高圧縮型ピストンなどがスポーツキットとして用意された。パワーは10~15パーセントアップの115ps程度だった。

この1600SからRT55へとバトンタッチされていった。

●PUBLICA/STARLET

第1回日本GPで1位から7位まで独占したパプリカは、好成績を得るだけの潜在性能を持っていた。 エンジンは空冷水平対向2気筒OHV、82×73mmで排気量はクラス区分(700cc)ギリギリの697ccであった。また、ホイールベース、トレッドも大きく、全高が低い。車重も580kgと軽く、水平対向エンジンによって重心位置も低いというメリットがあった。

エンジンは空冷水平対向2気筒OHV、82×73mmで排気量はクラス区分(700cc)ギリギリの697ccであった。また、ホイールベース、トレッドも大きく、全高が低い。車重も580kgと軽く、水平対向エンジンによって重心位置も低いというメリットがあった。

大小のコーナーが18もある鈴鹿で威力を発揮したのは、 4速ミッションであった。レース対策としては、エンジン関係では、キャブレターのチューニング、パルプ・スプリング強化、電磁ポンプ取り付け、エアクリーナー穴あけなどをほどこし、クラッチ・スプリングも強化した。もちろん、サスペンション・スプリングも固くされている。この他、室内のアクセサリーをはずして軽量化していた。

大小のコーナーが18もある鈴鹿で威力を発揮したのは、 4速ミッションであった。レース対策としては、エンジン関係では、キャブレターのチューニング、パルプ・スプリング強化、電磁ポンプ取り付け、エアクリーナー穴あけなどをほどこし、クラッチ・スプリングも強化した。もちろん、サスペンション・スプリングも固くされている。この他、室内のアクセサリーをはずして軽量化していた。

63年10月にツインキャプ・モデル(UP10S)を追加し、第2回日本GP直前にフロアシフトのオプションキットを発売して、 GP2年連続制覇に備えた。結果は1~3位独占の圧倒的勝利をものにした。その後、66年にはパプリカ800(UP20)が登場し、地味な活動をつづける。兄弟マシンのUP15の活躍で影が薄れがちであったが、全日本ドライバー選手権T-1クラスでは、しばしば上位入賞を果たしている。

63年10月にツインキャプ・モデル(UP10S)を追加し、第2回日本GP直前にフロアシフトのオプションキットを発売して、 GP2年連続制覇に備えた。結果は1~3位独占の圧倒的勝利をものにした。その後、66年にはパプリカ800(UP20)が登場し、地味な活動をつづける。兄弟マシンのUP15の活躍で影が薄れがちであったが、全日本ドライバー選手権T-1クラスでは、しばしば上位入賞を果たしている。

69年4月、8年ぶりに完全なモデルチェンジ。 2K型1000cc、K型1100ccエンジン搭載のKP30型が発売された。カローラと共通点はエンジンに隈らず、足まわりなど数多くみられた。

69年4月、8年ぶりに完全なモデルチェンジ。 2K型1000cc、K型1100ccエンジン搭載のKP30型が発売された。カローラと共通点はエンジンに隈らず、足まわりなど数多くみられた。

大きな相違点といえぱボディが小さく軽いため、レース仕様としてのメリットがあり、シャープな運動特性が望めることだった。カローラで実績を持っているだけに、エンジンでも足まわりでもチュ一ニング、熟成は早かった。同年6月の鈴鹿1000㎞にデビュー、クラス優勝を獲得している。その後カローラとT-1クラスの優勝を分けあいながら、順調に勝ち進む。 69年9月には3K型搭載の1200SLが発売された。

全巳本クラプマン筑波(70年6月)で1~3位独占、 DCCSウインター・ラリー(72年2月)では総合優勝をさらっている。

72年1月、ファストバック風のリヤスタイルを持つニューボディに変更される。 72年の日本GPにはEFI付パプリカが登場した。73年4月にスターレットが発売、秋のGC最終戦にデビューした2台のスターレットには、 DOHC・4バルブ・ヘッドの完全なレーシング・エンジンが積まれていた。 もちろんEFI付でパワーは、180ps/9500rpm、14.Okgm/7000rpmと飛び抜けた実力を発揮し、 3位以下をぷっち切って1、2位のランデブー走行を見せつけた。

もちろんEFI付でパワーは、180ps/9500rpm、14.Okgm/7000rpmと飛び抜けた実力を発揮し、 3位以下をぷっち切って1、2位のランデブー走行を見せつけた。

●TOYOTA SPORT S800

国民車構想から生まれたパプリカをペースに、スポーツカーを大衆のものにしようと考えられたのが、トヨタ・スポーツ800(UP15)だった。

プロトタイプが発表されたのは62年のモーターショー。スライディング・ルーフ式の思い切ったデザインを持っていた。 64年のショーにはパプリカ・コンパーチプルの36psエンジンを搭載して参考出品され、 65年に市販されたときには2U型800ccエンジンが搭載されていた。

空冷水平対抗2気筒OHVエンジンは、U型のボアを5mm広げて83×73umで、790cc。圧縮比を9.0に高め、出力45ps/5400rpm、妓大トルク6.8kgm/3800rpmとした。もちろんツイン・キャブレターだが愛三製(カーター式)の28mmφダウン・ドラフトだ。標準装備の4速フロアシフトと3.3のハイギヤード・ファイナルで最高速が150km/hと高い値を得た。 0→400m加速も18.4秒:と良い。

空冷水平対抗2気筒OHVエンジンは、U型のボアを5mm広げて83×73umで、790cc。圧縮比を9.0に高め、出力45ps/5400rpm、妓大トルク6.8kgm/3800rpmとした。もちろんツイン・キャブレターだが愛三製(カーター式)の28mmφダウン・ドラフトだ。標準装備の4速フロアシフトと3.3のハイギヤード・ファイナルで最高速が150km/hと高い値を得た。 0→400m加速も18.4秒:と良い。

この高性能はすべて軽く、空力的なボディから生まれたものであるが、これらの条件が、レースカーどしての不可欠な要素となっていることからも、レースのために生まれたといってもいいすぎではない。

発売2ヵ月後のCCCレースで、劇的な逆転優勝を飾ってから快進撃を開始した。 66年1月、鈴鹿500㎞耐久レースに無給油で走り切って優勝。全日本ドライバー選手権も第1戦・船橋、第2戦・鈴鹿、第3戦・富士と勝ち進んでいった。第4戦・船橋=2位、第5戦・鈴鹿=3位の好成績を残した。しかし、この年には4気箇DOHCエンジンを積むホンダS800が登場し、どのピースもホンダS800と壮烈なデッドヒートの末、勝敗を決したものであった。

レース仕様車は46mmφのTK製ダウンドラフト・キャプレターを装傭して72ps/6800rpmの性能を持っていた。もちろん、カムシャフトや高圧縮のピストン、大径パルプなどもキットパーツとして揃えられた。足まわりもレース用に強化されたフロント・トーションパー、スタビライザー、リヤ・リーフにショックアプソーパーなどのほかに、ホイールハプやクラッチ、標準の3.3のほかに3.556のファイナル・ギヤまでスポーツパーツとして販売された。

レース仕様車は46mmφのTK製ダウンドラフト・キャプレターを装傭して72ps/6800rpmの性能を持っていた。もちろん、カムシャフトや高圧縮のピストン、大径パルプなどもキットパーツとして揃えられた。足まわりもレース用に強化されたフロント・トーションパー、スタビライザー、リヤ・リーフにショックアプソーパーなどのほかに、ホイールハプやクラッチ、標準の3.3のほかに3.556のファイナル・ギヤまでスポーツパーツとして販売された。

また、グループ4仕様にはウェーバーのダプル・チョークを取り付けた車もあり、パワーはやや高い程度の出力を得ていた。

●TOYOTA 2000GT

1965年の第12回東京モーターショーに参考出品され、注目を集めたトヨタ2000GTは、本格的な2座席スポーツカーで、ロングノーズの流麗なボディ・デザインにポラー二のワイヤースボーク・ホイールをはいたマニア垂涎の車であった。

エンジンは3M型6気筒DOHC1988ccで150ps/6600rpm、18.Okgm/5000rpmの出力、トルクを持ち、1120kgのボディを5速ミッションを介して最高速220㎞/hまで引っ張った。シャシーはX型パックポーン・フレームで、足まわり前ダブルウイッシュポーン+コイル、後ダブルウイッシュポーン+ストラット型コイルの4輪独立懸架方式。

翌66年5月、200ps/7200rpm、21kgm/5500rpmにチューニングされたトヨタ2000GTレーシング・バージョンが第3回日本GPに出場。耐久力の公開テストを第1目的として1台が完走、3位に入賞した。同年6月、鈴鹿1000㎞に出場、1~2位を独占し、グランツーリスモとしての高速耐久性を実証、つづく10月に4日開にわたるスピード記録に挑戦、3つの世界記録と13の国際記録を樹立した。

67年3月の鈴鹿500㎞、富士24時間(4月)、富士1000㎞(7月)・・・トヨタ2000GTは勝ち進んだ。この間、2000GTは市販に移されている。 10月の鈴鹿1000㎞では日本電装の高圧ポンプ+定時噴射のインジェクションをトライしたが惜しくもリタイア。

やがて、この肘久レース参加プロジェクトはトヨタ7の手にゆだねられていくわけだが、 2000GTのリヤサスペンションもまた初期のトヨタ7へと受けつがれていった。 2000GTで確立された市販前に実戦参加し、熟成していくという開発パターンはトヨタのお家芸である。

●TOYOTA 1600GT

66年春、まだ肌寒い富士スピードウェイで第3回日本GPの前哨戦・第4回クラブマン・レースが開催された。

プロトタイプ・マシンが多い出場車の中に、コロナ・ハードトップのボディを持ったトヨタRTX3台が、スタートラインに並んだ。結果はフェアレディSを下して1,2位だった。しかし、これは日本グランプリを狙うマシンではなかった。 DOHCエンジンを装備したこのRTXが、RT55の名で荒らし回ったトヨタ1600GTの前進(プロトタイプ)である。

RTXはその後1年あまりなりを潜める。 67年7月の鈴鹿12時間を、市販を前提とした最終テストとデモンストレーションの場として選んだ。名称もトヨタ1600GTとなり、結果も優勝と2位で飾った。

RTXはその後1年あまりなりを潜める。 67年7月の鈴鹿12時間を、市販を前提とした最終テストとデモンストレーションの場として選んだ。名称もトヨタ1600GTとなり、結果も優勝と2位で飾った。

その時の仕様が1600S(4R型)と同じボア・ストローク80.5x78mm、1587cc。トヨタ200GTと同じ流れをくむDOHCヘッドを持つ9R型エンジンは、ダブルチョークのソレックス・ツインキャブを装備し、 145ps/7000rpm、14.5kgm/5500rpm/の性能を発揮した。

量産モデルとして発売されたのは翌8月、ソレックス・ツインキャブ付で圧縮比9.0、11Ops/6200rpm、14.Okgm/5000rpmにデチューンされ、 5速ミッションを介して最高速175km/hの高性能だった。

量産モデルとして発売されたのは翌8月、ソレックス・ツインキャブ付で圧縮比9.0、11Ops/6200rpm、14.Okgm/5000rpmにデチューンされ、 5速ミッションを介して最高速175km/hの高性能だった。

ブレーキも前輪ディスクが標準装備され、レースカーのベーシックモデルとしては最適の要素を持っていた。

そして68年からはツーリングカー・レースへ殴り込む。新春の鈴鹿300kmを制覇してから、全日本ドライバー選手権全7戦のうち1戦だけは2位、3位にとどまったが、後の6戦を全部ものにする勢いだった。また、日本グランプリも優賞したほか、長距離レースでも好成績を残している。

トヨタ1600GTも最終仕様では、性能は、155ps/7800rpmまでアップされていた。

●MARKⅡ

コロナの上級車種として68年に誕生したマークⅡは、最初ラリーカーとして登場した。  69年4月のエりック・カールソン杯にマークⅡ1900SLがデビュー、優勝、4位で飾ったあと、日本アルペン優勝、4位、蒔場オープン2位と好成績を上げた。

69年4月のエりック・カールソン杯にマークⅡ1900SLがデビュー、優勝、4位で飾ったあと、日本アルペン優勝、4位、蒔場オープン2位と好成績を上げた。

レースへの参加は69年の富士1000キロクラス2位だった。その後長距離レースを主に登場する。 70年の鈴鹿1000㎞で3位に入賞した。ラリーもツゥール・ド・ニッポンに優勝するなど活躍はつづけられた。

エンジンは8R-B型、4気筒OHC1858cc、 110ps/6000rpmのパワーを持つが、レース仕様ではダプルチョーク・ウェーバ一・キャブレターを装備して190ps/7400rpmにアップ。ラリーカーでは130ps/6800rpmまで向上されている。

71年にはいって、マークⅡにはターボチャージャーの研究セいう課題が与えられた。 4月、山陽スポーツランド・中山サーキットのオープニング・デーに姿を見せたターボチャージド・マークⅡは、ヒュルヒュルという不気味な排気音を発しながら静かにデモンストレーション・ランを終わった。 5月の鈴鹿1000㎞では、マークⅡ-XRと名付けられ、ターボチャージド・エンジンがベールを抜いだ。 2連装のウエーバー・ツインチョーク・キャブレターの横には、白く輝くアルミのエア・チャンバーがあり、その下に過給プロワーが付けられていた。ブースト圧l.8~1.9kg/cm2(推定)と高く、ドライサンプ方式で日本電装のCDトランジスタ・イグニッションを操用して、 200ps以上、23kgm以上のパワーとトルクを発揮したという。

そのスピードはものすごく、鈴鹿の直線でポルシェ・カレラ6を音もなくぶちぬき、実力の片鱗を見せつけた。

そのスピードはものすごく、鈴鹿の直線でポルシェ・カレラ6を音もなくぶちぬき、実力の片鱗を見せつけた。

ターボ・マークⅡの開発スピードは急ピッチに進められた。つづく7月の富士1000㎞には、 2台のキャブレター付ターボ・マークⅡのほかに、電子制御燃料噴射(EFI)システムを装備したターボ・マークⅡが登場した。

異常燃焼の防止と吸気温・燃焼温度の低下をはかるため、 60リッター入りの水タンクを積み込み、吸気管に噴射させるシステムと、複雑な2系統の燃料分配管を持つフューエル・インジェクション・システムを採用していた。出力は260ps以上/7000rpm、30kgm以ヒ/5000rpmと驚畏的なレベルに達している。

そして鈴鹿のグレート20レースでは、1系統の燃料分範管に幣理され、そこから1マニホールドに2本づつの噴射ノズルが出る方式に改められた。これがターボチャージド・マークⅡ・XRの最終モデルとなり、以後のターボ開発はセリカへ受けつがれた。

■8R改エンジン諸元(最終)排気最:1858cc ボア・ストローク:86×80mm 燃焼室形状:特殊ウエッジ 吸/排気パルプ径:43mm/・34mm パルプ・リフト:10mmエンジン整備重量:160kg 最高出力:270ps以上/7000rpm 最大:トルク:34kgm以上/5000rpm

●COROLLA/SPRINTER

サニーの対抗車種として登場したカローラは、プラスIOOccの魅力をうたい文旬にして販売合戦に斬り込みを掛け、発売した66年11月からサニーの販売台数をしのいだ。

4気筒OHVのK型エンジンは、1077cc、ボア・ストローク75×61mm、60ps/6000rpm、 8.5kgm/3800rpm。4速ミッションで730kgの軽いボディを145㎞/hの最高速まで引っぱる。

レースへのデビューは67年8月の第8回クラブマン。クラス1、2位、総合でも4、5位にくい込んだ。その当時のライバルはミニ・クーパーS。レースの度にミニ・クーパ一Sと接戦を繰り返し、実力を磨いた。これが、その後のカローラ王国を築く源泉となったのだ。

エンジンは、ソレックスかウエーバーのダプルチョーク・キャブレターを装備し、 1.2mmオーバーサイズのハイコンブ・ピストンに変え、排気量を1150ccのクラス区分ギリギリまで広げた。チューニングは、大部分が標準部品をそのまま使用できるため、安く仕上げることができた。そのうえ類いプッシュロッドによるハイカム機構のK型エンジンの素質の良さが生かされ、レスポンスも敏感で、最高回転は9000rpmを越えても壊れるることはなかった。パワーは110ps/8000rpmで、いわゆるレースの大衆化をはかった車といえよう。チューニングの手軽さから、町のチューンアップ屋の手にかかった車もかなり速く、好成績を上げた実績を持っている。カローラは68年から71年までの4年間にわたって全日本選手権のT-1チャンピオンをもたらしている。スプリンターは69年、70年の2回ほどトランズニックスのチャンビオンカーとなっている。

69年8月、カローラ/スプリンターがモデルチェンジし、 1116cc(75×66mm)の3K型エンジンが架装された。レース仕様は4mmオーバーサイズのピストンで79×66mmにボアアップし、 1293ccまでポリュームアップされている。初期のチューニングでは、高速回転時バイプレーション・トラブルが原因で、120PS前後にあったが、現在では130ps/8400rpm、 11.Okgm/7000rpmまで引き上げられた。足まわりのチューニングもKE10当時はスプリング、ショックアブソーバー関係とキャンパー正常化スベーサーが対策部品としてあっただけで、あとは量産部品を使用していた。

69年8月、カローラ/スプリンターがモデルチェンジし、 1116cc(75×66mm)の3K型エンジンが架装された。レース仕様は4mmオーバーサイズのピストンで79×66mmにボアアップし、 1293ccまでポリュームアップされている。初期のチューニングでは、高速回転時バイプレーション・トラブルが原因で、120PS前後にあったが、現在では130ps/8400rpm、 11.Okgm/7000rpmまで引き上げられた。足まわりのチューニングもKE10当時はスプリング、ショックアブソーバー関係とキャンパー正常化スベーサーが対策部品としてあっただけで、あとは量産部品を使用していた。

72年にモデルチェンジされてからは、フロントにパイプ・リンク+ピロボ一ルのロワアームを使用するなどハイレベルなチューニングが採用されるようになった。エンジンも現在はインダクションボッド採用やドライサンプ方式に改造する方策もとっている。

また、ラリーでは、68年6月の第2回東北ラリーでカローラSLが優勝してから数多くのユーザーに使用されてきた。

●LEVIN/TRUENO

72年3月、カローラ/スプリンターの高性能版として登場したレビン/トレノは、カローラと同じボディにDOHCヘッドの2T-G型1600ccエンジンを搭載し、最高出力115ps/6400rpm、14.5kgm/5200rpmのトルクを発生し、最高速190㎞/hとスポーツカー並みのハイ・パフォーマンスを持っている。もちろん高樅能化に伴って、駆動伝導系、足まわりは大幅に強化されていた。

発売2ヵ月後の日本GP、 TS-aレースにデビューしたレビンは、セリカ2台についで3位に入賞、その後の活躍が期待された。レビンはセりカよりボディ重量が軽く、ホイールベースが短い。エンジン・パワーはまったく同じだから、タイトコーナーの多いテクニカル・コースではセリカより速かった。 10月の富士1000㎞ではトレノが総合優勝を飾り、並なみならぬ耐久性と実力を実証したのだ。スプリント・レースの富士GCシリーズ・ミドルツーリングでは、第2、3、4戦にレビン/トレノが優勝をものにしている。

発売2ヵ月後の日本GP、 TS-aレースにデビューしたレビンは、セリカ2台についで3位に入賞、その後の活躍が期待された。レビンはセりカよりボディ重量が軽く、ホイールベースが短い。エンジン・パワーはまったく同じだから、タイトコーナーの多いテクニカル・コースではセリカより速かった。 10月の富士1000㎞ではトレノが総合優勝を飾り、並なみならぬ耐久性と実力を実証したのだ。スプリント・レースの富士GCシリーズ・ミドルツーリングでは、第2、3、4戦にレビン/トレノが優勝をものにしている。

チューンはエンジンがセリカ/カリーナと共通で、ドライサンプ方式を操用し、170ps/8000rpm、16.Okgm/6500rpmのパワー/トルクを持ち、 1速2.701、2速1.734、3速1.286、4速1.000、5速O.861の5速ミッションを持つ。足まわりは、カローラと共通部分が多く、パイプ・リンクとボールジョイントに変更されている。

しかし、レビン/トレノの印象はラリーの活躍のほうが強烈だ。 72年は9月の日本アルペンで2、4位入賞を果たし、73年にはいるとJMSラリ一チャンピオン・シリーズに挑戦した。結果はサファリ・イン・キョートに優勝(トレノ)、グループ11・サマーラリーに優勝(トレノ)、 3、4、5位(レビン)。第6回アキレス・ラリーテクニカ’73で優勝(レビン)、3、6位(トレノ)と破竹の快進撃をつづけ、 73隼のJMS年間チャンピオンを獲得した。

しかし、レビン/トレノの印象はラリーの活躍のほうが強烈だ。 72年は9月の日本アルペンで2、4位入賞を果たし、73年にはいるとJMSラリ一チャンピオン・シリーズに挑戦した。結果はサファリ・イン・キョートに優勝(トレノ)、グループ11・サマーラリーに優勝(トレノ)、 3、4、5位(レビン)。第6回アキレス・ラリーテクニカ’73で優勝(レビン)、3、6位(トレノ)と破竹の快進撃をつづけ、 73隼のJMS年間チャンピオンを獲得した。

ラリー仕様のチューニングもセりカと同様に行なわれている。パワーは130ps~140psの 範囲内で、セリカより軽く、ステアリング・レスポンスが高いため、ラリーには最適な車といえる。

●CELICA

スポーツ指向のセリカはトヨタの新機種として、 70年10月、カリーナとともに発表、同年12月1日から発売に移された。

セリカのうち最もホットなモデルは、2T-G型DOHC、 1588ccのエンジンを搭載した1600GTである。パワーが115ps/6400rpm、トルクが14.5kgm/5200rpmで5速ミッションが標準装備されていた。レーシング・パーションに仕立るには絶好の素材である。レースへのデビューは1年経過した71年11月。富士スピードウェイで行なわれた日本オールスターに3台が出場、緒戦で1・2・3位を独占した。

セリカのうち最もホットなモデルは、2T-G型DOHC、 1588ccのエンジンを搭載した1600GTである。パワーが115ps/6400rpm、トルクが14.5kgm/5200rpmで5速ミッションが標準装備されていた。レーシング・パーションに仕立るには絶好の素材である。レースへのデビューは1年経過した71年11月。富士スピードウェイで行なわれた日本オールスターに3台が出場、緒戦で1・2・3位を独占した。

ボディはオーパーフェンダーと一体成型のノーズピースを持ち、小さなテールスポイラーとの組み合わせで、空気抵抗の減少と高速時のリフトを押さえ、安定を高めた。

ボディはオーパーフェンダーと一体成型のノーズピースを持ち、小さなテールスポイラーとの組み合わせで、空気抵抗の減少と高速時のリフトを押さえ、安定を高めた。

エンジンは圧縮比をノーマルの9.8か11,0に高め、 170ps/8000rpm、16kgm/6500rpmの高出力を得ている。主な改造点は、カムプロファイルを変更し、オーパーラップを102°に広げた。インレットとエキゾースト・パルプの径をそれぞ1.5mmφずつ拡大し、キャブレターもソレックス50PHHに変更して吸入効率を向上させた。高回転時の耐久性を確保するため、潤滑方式がドライサンプに改められた。

サスペンションにも大改造が加えられいる。FIA付則J項によって基本型式の変更は許されないが、すべてのアーム類をパイブとボールジョイントに変えて剛性高めた。また、ダンパーは新開発した減衰力7段調幣式が装着された。

サスペンションにも大改造が加えられいる。FIA付則J項によって基本型式の変更は許されないが、すべてのアーム類をパイブとボールジョイントに変えて剛性高めた。また、ダンパーは新開発した減衰力7段調幣式が装着された。

72年にはいって、4月、レース・ド・ニッボンでの総合優勝を皮切りに、 5月日本GPで1・2位、鈴鹿1000㎞にR仕様が優勝、7月には日本オールスターで2年連続の1~3位独占など、圧倒的な強さを見せ、向かうところ敵なしの感を与えるまでに至った。

72年8月、セリカ・シリーズをマイナーチェンジ、同時に足まわりを強化したGTVを発売した。同年10月、富士1000㎞で2台のターボ・セリカが登場、不運にして両車ともリタイアに終わった。しかし、トヨタ7、マークⅡを経て開発さターボチャージャーが、セリカにも搭載され、技術的には最終段階のツメを残すのみとなっていた。

72年8月、セリカ・シリーズをマイナーチェンジ、同時に足まわりを強化したGTVを発売した。同年10月、富士1000㎞で2台のターボ・セリカが登場、不運にして両車ともリタイアに終わった。しかし、トヨタ7、マークⅡを経て開発さターボチャージャーが、セリカにも搭載され、技術的には最終段階のツメを残すのみとなっていた。

ターボ付2T-G型エンジンは2プラグ・ヘッドに換装され、これまでのネックだった異常燃焼が解決されたという。出力は260ps/8500rpm、24.5kgm/6800rpmの高トルクを確保した。ターボのプースト圧もこれまでより落とし、1.5~1.6kgとし、室内に調整可能のプラックポックスを備えたEFIを装着している。車重は760kgとノンターボ車と同じ、パワーウェイト・レシオは、実に2.92kg/psと驚異的な値となった。

その間、スポーツ・パーツの開発が行なわれ、 72年5月からセリカのレース仕様車がユーザーの手にも渡ることになった。

その間、スポーツ・パーツの開発が行なわれ、 72年5月からセリカのレース仕様車がユーザーの手にも渡ることになった。

その後もセリカの快進撃はつづいた。 11月、GC最終戦で1・2位、72年のメイクス選手権を獲得。マカオGPで優勝。 12月には海外ラリーにも進出、RACラリーで総合91立・クラス優勝を飾った。

73年1月、ターボ・セリカが鈴鹿300㎞で2位ゴール。3月、GC第1戦優勝。 73年4月、セりカLBが発売され、2000ccの18R-G搭載モデルも加わった。 5月、セリカ2000が日本GPにデビュー、クラス1・2位をさらった。2000は88.5x80mmの1968cc、220ps/8400rpmのパワーと22kgm/6800rpmのトルクを生み出した。同年8月の富士1000㎞は三度ぴターボ・セリカ2台が出場した。 1台は4月にシリーズに加わったばかりのLB。ターボ付2T-G1600ccエンジンは、排気側にもプレッシャー・コントロールパルプが装着され、プースト圧の安定をはかった結果、300ps/8500rpm、27kgm/6400rpmの高惟能を発揮するに至り、これまで3年間に渡って開発をつづけてきたターポチャージド・エンジンの技術的決算ともいうべきものだった。結果はLBが初優勝、セリカ1600GTが3位、もう1台のターボ・セリカが4位という好成績を残した。なお1600GTは、175ps/8500rpm、16.5kgm/6500rpmにアップしている。また11月、富士GC第5戦では2プラグ・ヘッドも登場、9000rpm以上の高回転も可能とした。

いっぽう、国内ラリーでもデビュー戦のJMCマウンテン・サファリで3位を獲得して以来、ラリ一界をも圧倒している。ラリーカー開発当初はレース用と同等のレペルまでチューンされていたが、徐々にデチューンされ、73年後半には約130馬力前後に落として使いやすくしている。

●CARINA

発売も同じ71年12月のカリーナとセリカは、一卵性灰生児的性格の車である。つまり、フロアパンから下が共通、ポデイのみファミリー派のカリーナとスポーツ派のセリカに分かれているわけだ。 したがって足まわりもスポーツ派セリカそのまま受けついでいるカり一ナは、即スポーツ派に転ずることができる。

したがって足まわりもスポーツ派セリカそのまま受けついでいるカり一ナは、即スポーツ派に転ずることができる。

それを裏づけるかのように、71年4月には、2T-G型DOHCエンジン搭載のカリ一ナGTが発売された。しかし、これまでレースには登場していない。

ラリーには72年からビッグ・イベントには顔を見せている。しかし、トレノ/レピンの好成績の影に隠れてあまりパッとしていない。

エンジンはセリカ/レビンと同じ。DOHC、ソレックス・ツインキャプレターが標準装備のため、ほとんど手を加える必要がない。

足まわりはセリカのラり一仕様車と同じく、パイプ・リンク/ポールジョイントを使用する。前後ともオイル式のアジャスタプル・ダンパーを使用、路面状況に応じて7段階の減衰力が選べる。スプリング・レートはノーマルより50~60%強化、フロント・プレーキにピストン径の大きいレビン用を使用している。

クラブの歴史 ⇒ [1.創立まで] [2.TMSCの誕生] [3.富士1000km] [4.1600GT強し] [5.自主運営確立]

History of FUJI 1000Km ⇒ [A0] [A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7]